YNさん– Author –

-

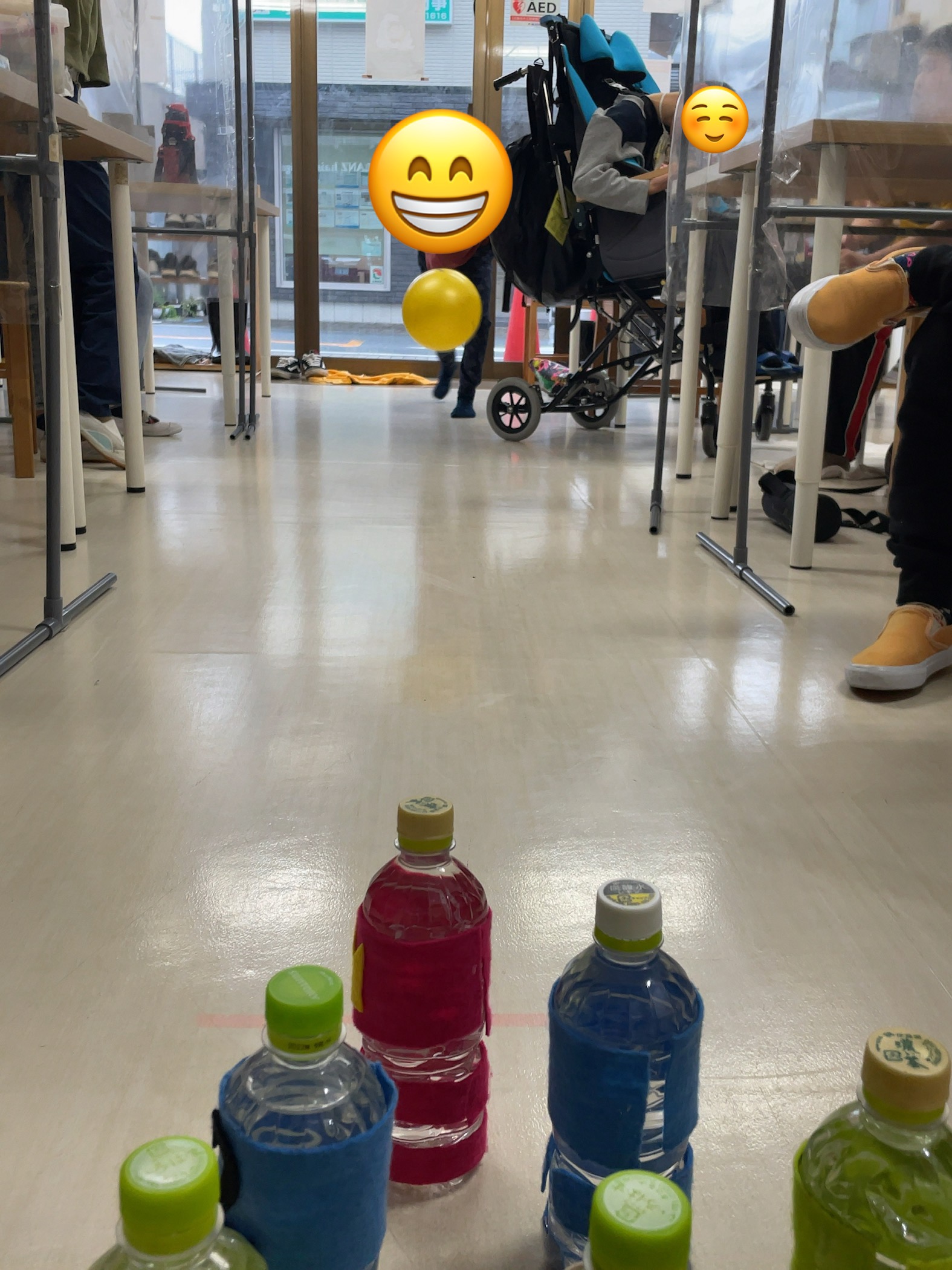

スポーツの日⚽️

いつもブログを見て頂き、ありがとうございます😊 スポーツの日も元気に活動中💪 今年は生憎のお天気☔️で、各地で開催予定のスポーツイベントが中止になったり、屋内開催で規模縮小になったりしているようですね🏃♀️ いろはでも室内でプチスポーツ大会を開催🎳 雨で寒い日でしたが、室内は熱気で溢れていました✨

いつもブログを見て頂き、ありがとうございます😊 スポーツの日も元気に活動中💪 今年は生憎のお天気☔️で、各地で開催予定のスポーツイベントが中止になったり、屋内開催で規模縮小になったりしているようですね🏃♀️ いろはでも室内でプチスポーツ大会を開催🎳 雨で寒い日でしたが、室内は熱気で溢れていました✨ -

創作✏️

いつもブログを見ていただき、ありがとうございます😊 来所後、個別活動✏️ 計画に沿って取り組んでいます‼️ 創作では、ハロウィンボックスを制作中🎃 色んなことにチャレンジ💪 お話をしっかり聞いて、道具を上手に使いましょう😉

いつもブログを見ていただき、ありがとうございます😊 来所後、個別活動✏️ 計画に沿って取り組んでいます‼️ 創作では、ハロウィンボックスを制作中🎃 色んなことにチャレンジ💪 お話をしっかり聞いて、道具を上手に使いましょう😉 -

昔あそび🎴

いつもブログを見て頂き、ありがとうございます😊 今月の昔あそびは「かるた」を行います❣️ 楽しみながら、しっかりとお話を聞き取るトレーニングにもなりますね😉

いつもブログを見て頂き、ありがとうございます😊 今月の昔あそびは「かるた」を行います❣️ 楽しみながら、しっかりとお話を聞き取るトレーニングにもなりますね😉 -

微細運動☝️

いつもブログを見て頂き、ありがとうございます😊 今月の微細運動は「スティッキーゲーム」 バランスを取りながら、倒れないように…ストローが上手に取れるかな⁉️

いつもブログを見て頂き、ありがとうございます😊 今月の微細運動は「スティッキーゲーム」 バランスを取りながら、倒れないように…ストローが上手に取れるかな⁉️ -

ハロウィン🎃

いつもブログを見ていただき、ありがとうございます😊 10月が始まりました〜❗️ 街中を歩けば、ハロウィンモードですね🎃 今月は「ハロウィンボックス」を作ります📦

いつもブログを見ていただき、ありがとうございます😊 10月が始まりました〜❗️ 街中を歩けば、ハロウィンモードですね🎃 今月は「ハロウィンボックス」を作ります📦 -

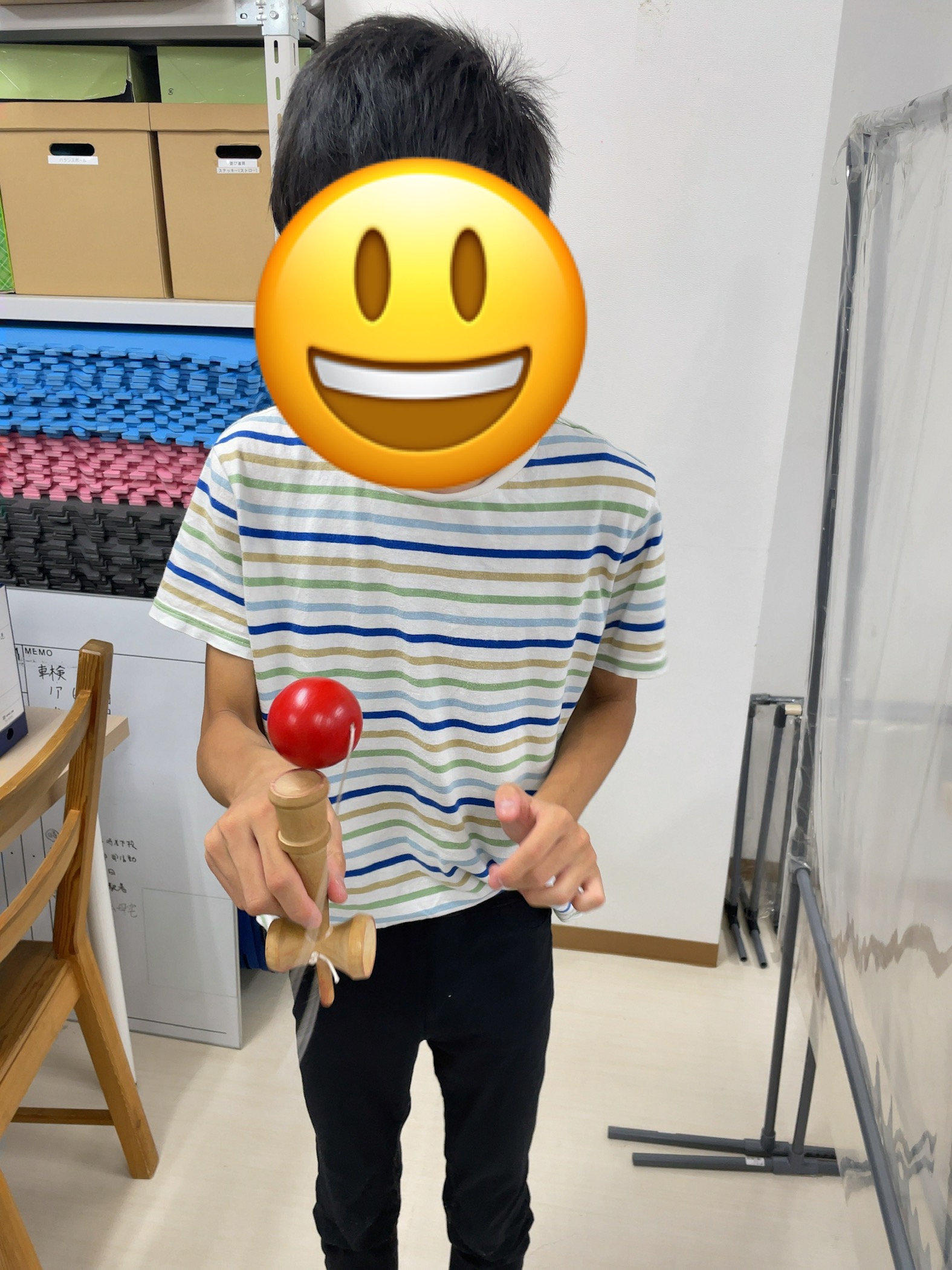

昔あそび

今月最後のけん玉ウィーク‼️ コツコツ練習してきた成果が発揮されています😃 集中力をつけるには、けん玉は良いトレーニングになりますね👍

今月最後のけん玉ウィーク‼️ コツコツ練習してきた成果が発揮されています😃 集中力をつけるには、けん玉は良いトレーニングになりますね👍 -

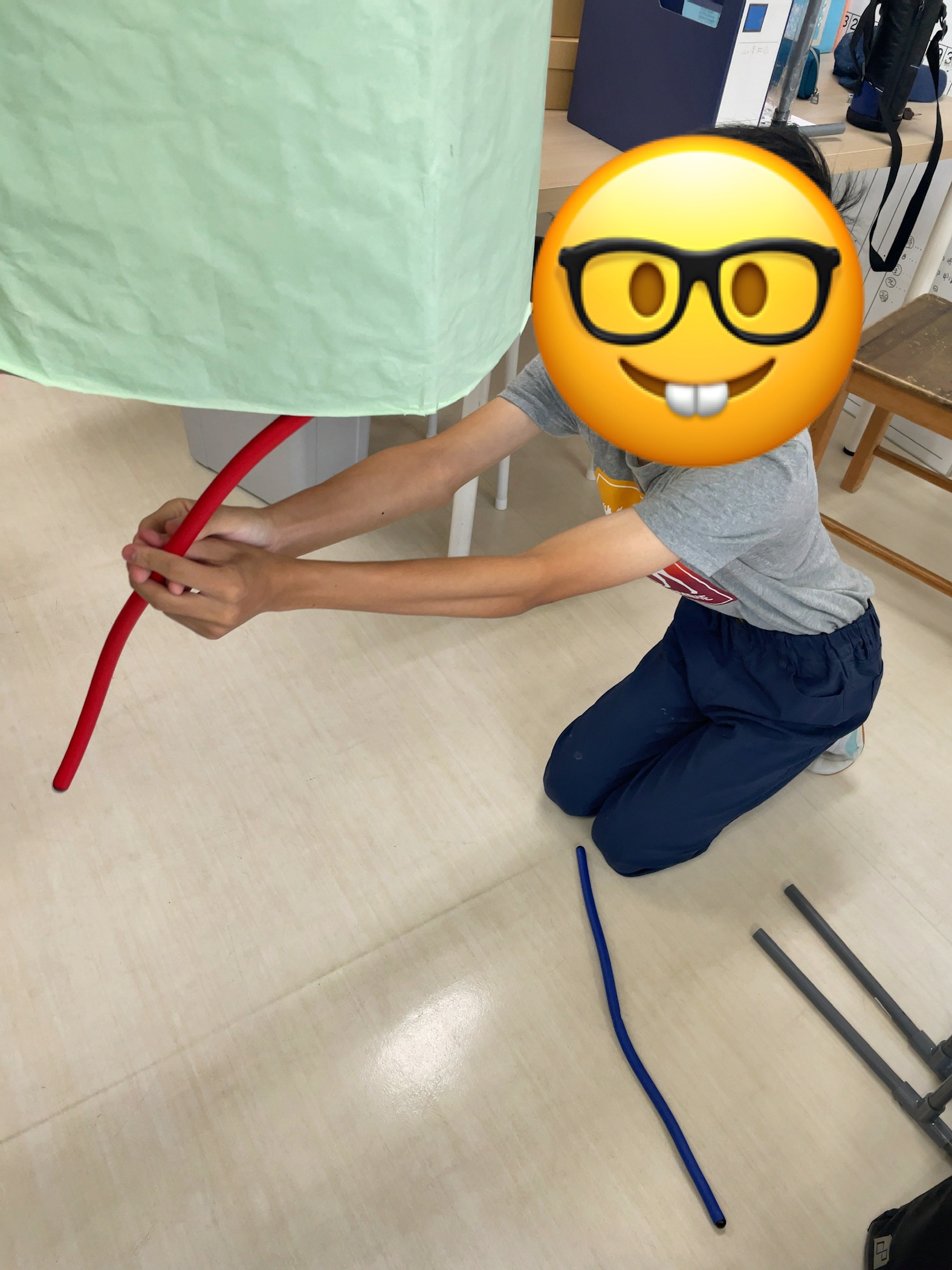

微細運動🖐️

いろはでは様々な活動を行っています‼️ 子どもたちが楽しみながら、遊びを通してトレーニングが行えるように工夫しています🥳 いつ落ちてくるかドキドキしながらゲーム感覚で行える「フォーリングパイプ」😆 上手にキャッチ出来るかな🖐️

いろはでは様々な活動を行っています‼️ 子どもたちが楽しみながら、遊びを通してトレーニングが行えるように工夫しています🥳 いつ落ちてくるかドキドキしながらゲーム感覚で行える「フォーリングパイプ」😆 上手にキャッチ出来るかな🖐️ -

子どもが発達障害かもと思ったら、やるべき3つのこと

子どもの発達障害を早期発見するためのチェックポイントから、該当する箇所がいくつかあったり、生活でトラブルが多かったり、日常で困っていることが解消されなかったりする場合は、発達障害の可能性があります。 友達とのコミュニケーションや日常動作、勉強など、自然に学ぶことが苦手なお子さんの場合、その子にあった学び方をみつけることが大切です。「何度言ってもわからない、伝わらない、同じ失敗をする」などは怠け者であるとかではなく、自然には学びにくい側面を持っているのかもしれません。(辻...

子どもの発達障害を早期発見するためのチェックポイントから、該当する箇所がいくつかあったり、生活でトラブルが多かったり、日常で困っていることが解消されなかったりする場合は、発達障害の可能性があります。 友達とのコミュニケーションや日常動作、勉強など、自然に学ぶことが苦手なお子さんの場合、その子にあった学び方をみつけることが大切です。「何度言ってもわからない、伝わらない、同じ失敗をする」などは怠け者であるとかではなく、自然には学びにくい側面を持っているのかもしれません。(辻... -

低緊張とは?低緊張の意味や特徴、改善のための支援方法についても解説。

【低緊張とは】 低緊張についてお話する前に、筋緊張について考えてみましょう。筋緊張は文字通り、筋肉の緊張状態を指します。 大事なテストや仕事のときには、肩や腕等に力が入る緊張状態にありますが、これは過緊張状態といえます。普段、椅子に座っているときも、姿勢を保ち(=姿勢保持)椅子に座り続けるためにも、筋肉は持続的な一定の緊張状態にあるといえます。この適度な緊張状態を保つことによって、すぐに次の動作に移ることを可能にしています。 一方、このような適度な筋緊張が保てないと、姿勢...

【低緊張とは】 低緊張についてお話する前に、筋緊張について考えてみましょう。筋緊張は文字通り、筋肉の緊張状態を指します。 大事なテストや仕事のときには、肩や腕等に力が入る緊張状態にありますが、これは過緊張状態といえます。普段、椅子に座っているときも、姿勢を保ち(=姿勢保持)椅子に座り続けるためにも、筋肉は持続的な一定の緊張状態にあるといえます。この適度な緊張状態を保つことによって、すぐに次の動作に移ることを可能にしています。 一方、このような適度な筋緊張が保てないと、姿勢... -

ダウン症(ダウン症候群)があるお子さんへの支援方法とは?特徴や、現れやすい合併症についても解説。

ダウン症(ダウン症候群)の特徴 ダウン症(ダウン症候群)のお子さんと家族に対する支援方法 まとめ (ダウン症について原因、症状、顔つきなど簡潔に解説しているこちらもあわせてご参照ください。) 【ダウン症(ダウン症候群)の特徴】 ダウン症(ダウン症候群)は、体細胞の21番染色体が通常は2本であるのに対して、3本存在する(トリソミー症)ことで発症する先天性疾患群です。「後天性」が生まれた後に生じることであるのに対し、「先天性」ということは生まれつき、ダウン症であることを指しています。...

ダウン症(ダウン症候群)の特徴 ダウン症(ダウン症候群)のお子さんと家族に対する支援方法 まとめ (ダウン症について原因、症状、顔つきなど簡潔に解説しているこちらもあわせてご参照ください。) 【ダウン症(ダウン症候群)の特徴】 ダウン症(ダウン症候群)は、体細胞の21番染色体が通常は2本であるのに対して、3本存在する(トリソミー症)ことで発症する先天性疾患群です。「後天性」が生まれた後に生じることであるのに対し、「先天性」ということは生まれつき、ダウン症であることを指しています。...